くらしをまもり、文化をまもる。2つの終わらない物語【指物屋上坂】

越前市の旧北陸道沿いを散歩していると、こんな風情のある通りに出会います。

両側に立ち並ぶ、木造の玄関口と看板たち。歴史の深さが一目で分かりますね。

そして、この通りこそが今回の舞台。

7産地の一つを占める「越前箪笥」の産地―通称「タンス町通り」です。

木工のまち、越前

皆さんは、「越前箪笥」ないし「越前指物(さしもの)」をご存じでしょうか?

越前箪笥は、2012年に国指定の「伝統的工芸品」となった木工品。

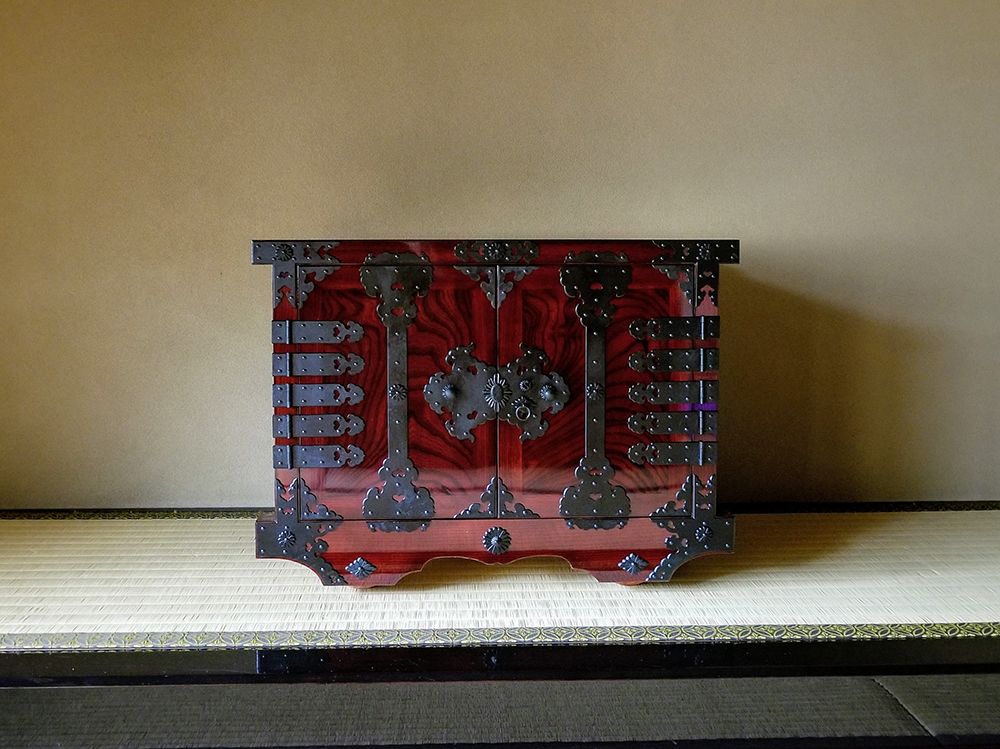

江戸時代後期から受け継がれた技法で制作される箪笥で、金具や漆塗りで施された重厚な加工が特徴とされています。

精巧な金具で飾られた越前箪笥。

越前は昔、今の北陸地方にあたる「越の国」の国府、つまり中心地でした。

このため越前には自然と各地から職人が集まってきて、工芸品の産地が形成されていったといわれています。

今回ご紹介する「指物(さしもの)」は、金具を使わず、木の加工のみで組み立てる工芸品です。

越前の指物において特筆すべき点は、越前打刃物と漆器の産地が隣接していること。

しだいに指物は、この二つの技を取り入れるようになっていきました。

つまり「越前箪笥」は「指物×打刃物×漆塗り」という三工芸が凝縮された、越前の土地“ならでは”の伝統工芸品なのです。

指物屋上坂の工房へ

さて、そんな歴史を振り返りながら200メートルほどの「タンス町通り」を歩くと、奥にはひときわ目を引く木造の建物が。

ここが、今回取材させていただいた工房、「指物屋上坂」です。

指物屋上坂の創業は1887年(明治20年)。およそ130年の歴史が受け継がれています。

少し緊張しながら工房に足を踏み入れると、目に入るのは使い古された工具の数々!

様々な木工作品を手掛けるため、同じ種類の道具でも寸法が沢山用意されています。

木を接着するときなどに使う、「締金(しめがね)」と呼ばれる道具

今回工房について丁寧に説明してくださったのは、6年前に親方の上坂さんに弟子入りした長尾さんです。木工に賭ける熱い想いなども伺いつつ、指物について教えてもらうことにしましょう。

箪笥の作り方について教えてくれる長尾さん

「指物」のいろは

指物の特徴は、鉄の釘を使わずに、木の加工のみで接合していること。

木と木を「指して」組み立てられるように作っているから、「指物」と呼ばれるようになったといわれています。

指物の仕口は、外からは見えない複雑なつくりになっている

接合部の形のことを「仕口」といいますが、その種類も「あられ組み接ぎ」「蟻組み接ぎ」など様々。

ズレない組み方になるよう、厳密な寸法で木が彫り込まれています。

「お客さんの目に見えないところだからこそ、組み方をしっかり職人が考えるんです」

と長尾さん。目に見えない部分こそ、妥協はできません。

様々な組み方からベストなものを「職人技」で選び出す

木から箪笥までの長い道のり

また、使う木についても厳選して、よりよい品質を目指しています。

工房の隅には、仕入れてきた沢山の木が置いてありました。

玄関近くのタモの木。きれいな杢(もく)が出ている

箪笥の素材で重要になるのが、「杢(もく)」。木の表面に出る模様のことです。

この杢が、箪笥表面の模様になり、漆を塗った際にきれいに浮かび上がります。

「きれいな杢のある木は年々減ってきていて、手に入れるのも大変です」

長尾さんも、良い木を買うために遠くの市場に出向くことがよくあるそうです。

工房の2階には、所狭しと乾燥中の木材が並んでいる

また、木は買った後すぐに指物になるわけではありません。

それぞれの木につき、だいたい5年くらい乾燥させて、水分を抜いてから加工にまわされるそうです。

一つ一つの指物は、仕入れから長い道のりを経てきた木でできています。自然と箪笥に向き合うときも背筋が伸びますね!

制作中だった小箪笥。表にきれいな杢がある

文化をまもる ~越前箪笥の歴史とともに

さて、そんな風に長尾さんと木の話をしていると、親方が奥の工房から出てきて、箪笥の歴史について語ってくれました。

親方の上坂さん。普段は寡黙だけど、箪笥の話をしだすと止まらない

親方の出してきたアルバムには、越前箪笥についての新聞記事や写真がズラリ。

その中には、江戸時代の「最古の越前箪笥」の写真など、貴重なものもたくさんあります。

江戸時代のある刃物屋が持っていた箪笥の行方など、面白いお話を伺えました。

親方のアルバムには、貴重な写真がたくさん

越前箪笥は良いものでも、骨董品として売りに出されて所在不明になったりすることがよくあります。親方は、時には自ら箪笥を買い入れて、そういった伝統工芸品の流出を防いできました。

「越前箪笥が伝統的工芸品に指定された以上、この仕事にはただ儲けを考えるだけではなく、文化を継承していくという責任があります」

越前指物屋協会の当時の理事長として、越前箪笥の伝統的工芸品指定のために尽力した親方の熱い思いを知ることができました。

くらしをまもる ~「木」のよさを色々な人へ

一方、弟子の長尾さんは、越前指物の技術と伝統を受け継ぐため、新しい取り組みも始めています。

これは、長尾さんが職人塾などに通う中で考え出し、制作した木のメガネケース。

改良に改良を重ねた結果、今年の9月から岡山のメガネ屋で販売が開始されました!

丸みを帯びたデザインは可愛らしく、木製なので自然に手になじみます。

ところどころに「隠しひょうたん」をあしらうなど、遊び心も盛りだくさん!

長尾さんが作ったメガネケース。丸みを帯びた温かみのあるデザインだ

「プラスチックの品物は一度劣化するともう使えないけれど、木工の品物は年を追うごとに味が出てきます。指物屋上坂では修理の依頼もよく受けていますが、木はくらしの中で長く使い続けられるのが魅力です」

少しはにかみながら、木のものづくりの良さをこう語る長尾さん。

そこには、一人ひとりの生活に根付くような木工品を作り、広めていきたいという信念が垣間見えました。

RENEWに向けて

RENEW当日は、普段は置いていない古い越前箪笥を工房に用意し、実際にお客さんに触ってもらえるようにしたり、かんなで木を削る作業を体験できるコーナーを設ける予定。

今年初出店となるRENEWに向けた思いを聞くと、長尾さんはこんな風に答えてくれました。

「RENEWを通じて、これまで接点のなかった人に上坂の作品について知ってほしいです。でもそれより前に、一番は楽しんでもらうことですね」

RENEWについて語る長尾さん

終わらない物語

この取材を通して感じたのは、指物屋上坂には2つの「物語」があるということです。

ひとつは、親方が大切にしている「文化の継承」という物語です。

古くからある越前指物の様式や製法を守り、次の世代に伝えていくという使命を、指物屋上坂は長く果たしてきたし、これからも果たし続けていくのでしょう。

またもうひとつは、長尾さんが大切にしている「くらしに寄り添う」という物語です。

個々人のくらしの中で、一つの木工品は修理を重ね、味を増しながら使われ続けます。いわば、一人ひとりの人生の中でも、消えずに残り続けるのが指物なのです。

この二つの物語は、違う時間軸にありながら、お二人の仕事の中で混ざり合っているのではないかと感じました。

親方と長尾さん。

ちょっとずつ目指すものが違うからこそ、上坂の物語は終わらない

実は今年10月には、長尾さんが工房を継いで独立する予定。上坂の物語は終わらず、次の世代に着実に受け継がれていきます。

RENEWで、是非じかにその味と熱量を体感してみてください!

<出店者紹介>

指物屋上坂

〒915-0827 福井県越前市平和町1-29

TEL:0778-22-1769

RENEWページ:https://renew-fukui.com/2022/kanri/exhibitor/%e6%8c%87%e7%89%a9%e5%b1%8b%e3%80%80%e4%b8%8a%e5%9d%82/

RENEW期間中の営業時間:

10月12日(土)~14日(月祝) 9:00~11:30、13:30~17:00

文:佐久間 弘明